フェイクニュースに子どもが騙されないよう、親として導いてあげなくちゃ!

案外、子どもより親の方が騙されているかもしれないゾイ!

- 山口真一さん

-

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授。博士(経済学)。専門は計量経済学、社会情報学。メディアにも多数出演・掲載。KDDI Foundation Award貢献賞等の数々の賞を受賞。主な著作に『ソーシャルメディア解体全書』(勁草書房)、『正義を振りかざす「極端な人」の正体』(光文社)等。他に、シエンプレ株式会社顧問、早稲田大学ビジネススクール兼任講師、日本リスクコミュニケーション協会理事や、内閣府「AI戦略会議」を始めとする複数の政府有識者会議委員等を務める。

インターネット上は「なんでもあり」の世界です。「フェイクニュース」や「陰謀論」などの明らかにウソだと思われる情報であっても、世界中に拡散されてしまっています。近年は生成AIの技術が進み、画像、映像、音声のフェイクニュースも誰もが簡単に作れるようになり、さらに情報の見極めが難しくなってきました。今回は、フェイクニュースが生み出される背景や子どもたちが真偽を見極める方法を、フェイクニュースの問題に詳しい国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の山口真一さんに教えていただきました。

フェイクニュース/誤情報/フェイク情報…違いは?

まずフェイクニュースとはどのようなものなのか?実例から見ていきましょう。

フェイクニュースという言葉がもつ問題点

山口:今回のテーマは「フェイクニュース」ですが、世界的には「フェイクニュース」という言葉をあまり使わないようにしようという流れもあるんです。

なぜかというと、自分にとって都合の悪い情報を「フェイクニュースだ!」と言って反論する人が非常に増えてしまい「フェイクニュース」は扱いが難しい言葉になっているんです。

そのため、総務省では「偽・誤情報(にせ・ご じょうほう)」という言葉を使っています。

| 偽情報 (にせ じょうほう) |

意図を持って発信・拡散されたウソ、虚偽の情報 |

|---|---|

| 誤情報 (ご じょうほう) |

意図せずに発信・拡散された間違った情報。メディアの誤報も含まれる |

「偽(にせ)情報」が信じる人の手に渡り「誤(ご)情報」になる

山口:実例で偽・誤情報はどういったものか見てみましょう。2016年の熊本地震のときに「(熊本市内にある)動物園のライオンが逃げた!」と市街地と思しき場所にいるライオンの写真をSNSに投稿した人がいました。ただ、それは熊本県とは全く関係のない写真でした。

しかし、この投稿はSNS上で大きく拡散され、動物園や市などに問い合わせが殺到して大問題になりました。

——最初に「ライオンが逃げた!」と投稿した人は「偽情報」を発信し、その「ライオンが逃げた」という投稿を信じて広めた人は「誤情報」を拡散したということですね。

山口:はい。同じ情報でも「偽情報」「誤情報」の両方になりうるんですね。この「偽情報」と「誤情報」の2つを組み合わせたものを「フェイクニュース」と私は定義しています。ただし、フェイクニュースは「ニュースの形式をとった間違った情報」のみを指すこともあり、このあたりの定義は人によってばらばらなので、私は「フェイク情報」と言った方がわかりやすいと考えています。なお、NHKでも「フェイク情報」という言葉を使っています。

(以下、本コラム内では「フェイク情報」とします)

「フェイク情報」はなぜ生まれてしまうのか?

人々を混乱させる「フェイク情報」ですが、誰が何の目的があって、世間一般に発信するのでしょうか?

フェイク情報はなぜ生まれる? ①政治目的

山口:フェイク情報が生まれる動機としての代表的なものは、①政治的な目的、②お金目的、③悪ふざけの三つです。

まず「政治的な目的」ですが、選挙のタイミングでは必ずといっていいほど、政党や政治家、候補者に関するフェイク情報が拡散されます。批判したい候補者に関するネガティブなフェイク情報を流したりするので有権者が誤解する可能性がありますね。

フェイク情報はなぜ生まれる? ②お金目的

山口:次に「お金目的」ですが、SNSの閲覧数や動画共有サービスの動画再生数などを増やすことで収入を得ているパターンです。今は閲覧数がお金になるネットサービスも多く存在します。つまり、人々の注目を集めることがお金になるんですね。これを「アテンション・エコノミー」といいます。

私たちの生活には情報があふれていますから、普通の情報なら気にも止めてもらえないでしょう。そのような中で人々の注目を集めようとすると「直感的に魅かれるもの」が使われがちです。ネットメディアの煽り見出しなどが典型例ですね。

——表現が過激だったり、怒りや不安を煽るようなものほど、気になってしまいますね。

山口:このようなアテンション・エコノミーで注目を集めているケースとしては、迷惑系YouTuberがいますね。過去にも、渋谷のスクランブル交差点にベッドを置いて寝る、といった動画が炎上しましたが、これも「過激な行動で動画の再生数や閲覧数を増やしたい」というアテンション・エコノミーによる行動といえます。

フェイク情報はなぜ生まれる? ③悪ふざけ

山口:そして三つ目の「悪ふざけ」です。先ほどの熊本地震発生時の「ライオンが逃げた」という投稿も、そもそもは悪ふざけでやっていたものと思われます。

本人にすれば「ちょっとした悪ノリ」だったのかもしれませんが、それが災害時であったため、広く拡散されて混乱を招いたと考えられます。

フェイク情報になぜ騙されてしまうのか?

人はなぜ、「フェイク情報」に騙されてしまうのでしょうか?騙されないための対策も伺います。

いくらでも盛れるフェイク情報に比べ、事実は地味

山口:フェイク情報を信じて拡散してしまった人達に「拡散した理由」を聞いた調査では、最も多かった回答が「興味深かったから」でした。他には「不安に思った」「怒りを感じた」「他の人のためになると思った」などで、怒りや不安、人のために、という感情を刺激されるとフェイク情報が拡散されると言えます。

また、事実のニュースは地味ですが、フェイク情報はファンタジーですから、いくらでもセンセーショナルに、人の心を煽るように作れてしまいます。そのため、フェイク情報は事実のニュースに比べ6倍のスピードで拡散することもわかっています。

自信たっぷりな人ほど危ない!

——フェイク情報に騙されやすい人の特徴などはあるのでしょうか。

山口:メディアリテラシーや情報リテラシーが高い人はフェイク情報に騙されにくいのですが、一方で「自分を批判的思考ができていると自己評価が高い人」ほど騙されやすいという調査結果もあります。つまり自信満々な人が騙されやすいということです。

——「私は絶対騙されない!」という人ほど注意、ということですね。他に大切な心構えはありますか?

山口:世の中にはフェイク情報が多いと知っておくことですね。選挙や災害のときには特に多く出回ります。「疑ってかかる姿勢」は大切です。

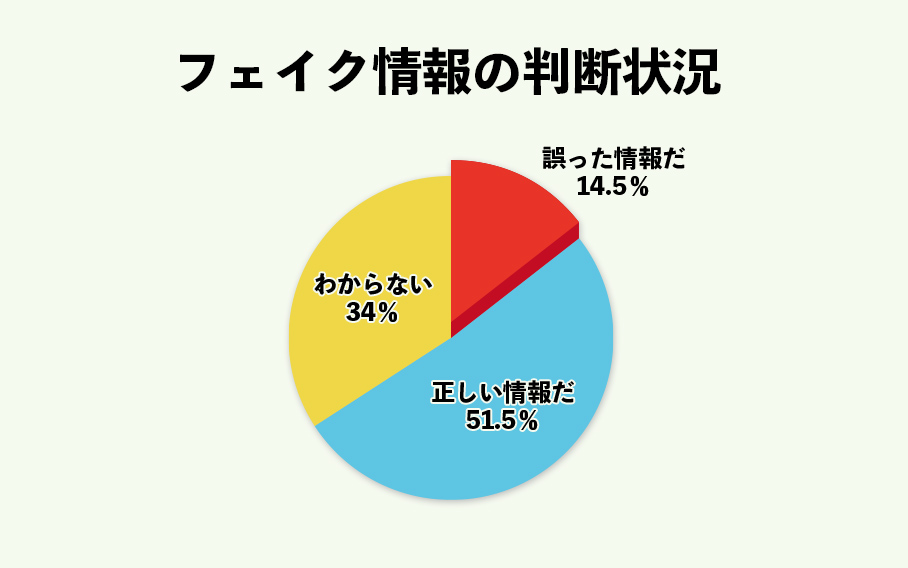

私の研究では、フェイク情報を「誤った情報だ」と適切に判断できた人は14.5%しかいませんでした。51.5%が「正しい情報だ」、34%が「わからない」と不適切に判断していました。私が協力した総務省の別の調査でも、概ね「騙されないのは2割ほど、5割ほどが騙され、3割がわからない」というほぼ同様の結果が出ています。

情報を拡散したくなったら、検証行動を!

——騙される人の方が多い状況というのは恐ろしいですね。思わず、拡散したくなってしまう投稿を目にしたときはどうすればいいでしょうか?

山口:「えっ!」と感情を揺さぶられてしまう情報に接したときほど、深呼吸し、検証行動をしてほしいですね。検証行動とは具体的には以下の通りです。

| ①投稿者はどんな人? | プロフィールを確認し、投稿者が投稿内容の分野に精通しているかを確認する |

| ②他のメディアの反応は? | 投稿内容について、有力紙、専門家などが発表していることを確認する |

| ③一次情報はどこ? | 投稿内容に「配信者Aさんが言っていた」等があれば、Aさんは何を見て情報を得たのか確認する |

——大切なことではありますが、毎回それをするのは大変ですね。

山口:毎回は大変だと思いますので、ポイントとしては「拡散したくなったときだけでも検証する」そして、「調べてもわからなければ拡散しない」これに尽きると思います。

AIの出現で、フェイク情報はさらに厄介に!

——AIが近年で一気に身近になってきましたが、AIによりフェイク情報は、今後どのように変わっていくのでしょうか。

山口:AIによるフェイク情報の怖いところは大きく2つあります。

1つはAIにより、今まで以上に精巧な画像、動画、音声によるフェイク情報が作られるようになってきたことです。文字情報より、誰かが話している映像や写真があると、信じやすくなりますよね。

そして2つ目はAIを利用することで、フェイク情報の大量生産が可能になったことです。テキストだけに留まらず、画像や動画でも、大量にフェイク情報をAIで簡単に作ることができるようになりました。

実際の例として、ある国の組織がAIで実在しない人間の顔の画像を生成し、何万件ものSNSアカウントを作った上で、その全てのアカウントから、AIに生成させた政治的に偏った発言をさせる、ということが行われています。

——多くの人々がこの意見に賛同している、という雰囲気を作り出すわけですね。恐ろしいです。AIが生成したフェイク情報を見分けるコツはあるのでしょうか?

山口:こちらも画像や映像を鵜呑みにせず、「AIかもしれない」と疑う姿勢が大事です。

親子でフェイク情報に立ち向かおう!

フェイク情報が渦巻くネット環境、子どもの利用において、保護者はどのような心構えでいればよいのでしょうか?

よくも悪くも子どもはピュア!きちんと正しく説明を

——フェイク情報を見極めるのは本当に大変そうですね。大人でも難しいのに、子どもにはどのように伝えていけばいいのでしょうか。

山口:私も上の子は小学校高学年なのでまだSNSは利用していませんが、「世の中には誤った情報や偏った情報があり、誰かが人を騙そうとしたり、お金儲けをしたりするために発信することがある」とは伝えています。子ども達にはこのように伝えることが、フェイク情報を見極めるための第一歩だと考えます。

子どもは友達やYouTuberの話を鵜呑みにしてしまいがちです。友達が言っていることも、悪気はなくても間違っていることがあります。ですので、そのまま信じないこと、少し疑ってみること、本当にそうなのか調べる、確かめる(検証行動)ことが大切だと伝えます。

そして、様々な考えの人がいて、他者を尊重する道徳心も大事だと伝えるべきですね。特にインターネットは「自分とは異なる考え」が可視化される場所です。自分と異なる意見は悪いということではなく、他者を尊重し、かつ無闇に突っかからないという適切な距離を取ることも大切です。子どもは良い情報も悪い情報もピュアに受け取りますから、「自分で考えよう」と最初にきちんと伝えてほしいですね。

親世代の方が騙されているという調査結果も

——もうすっかり子どもがフェイク情報に心酔している、という時はどうすればいいのでしょうか。

山口:まずは、「そんなのウソだ」と頭ごなしに子どもの考えを否定しないことです。その上で親子一緒に、どこがウソなのかを考え、ウソの理由を説明してあげてください。最終的には子どもが自分で「これはウソだ」と気付けるようにすることが重要ですね。ただ、最近の私の研究では、フェイク情報の真偽の判断力は子どもの方が高いという結果も出たんです。

——「親である自分が未熟な子どもを導いてやらなくては」と思っている場合ではありませんね。

山口:はい。ですが「フェイク情報の拡散率」は子どもの方が高く、拡散率が50%近くあります。そこで子ども達には、「拡散したくなったときだけでも、慎重に検証行動をする」と伝えることが大切です。

フェイク情報を見破る鍵は「自己肯定感」の高さ

——そのほかにも、子ども達がフェイク情報を見破る鍵はあるのでしょうか?

山口:フェイク情報や誹謗中傷は、インターネット上にまん延していますが、形は違っても昔から存在していました。インターネットの登場により、「人間の本質的な部分」が可視化されただけなのです。この「人類総メディア時代」でインターネットを利用しながら生きるということは、先にお話しした「他者を尊重する道徳心」はもちろん必要ですが、「自分を尊重する」という自己肯定感の高さがものすごく重要になると考えます。

子どもがインターネットで遭うトラブルの中には「他者の投稿にストレスを感じる」という研究結果も出ています。もし自己肯定感が低いと、加工されたかもしれないキラキラした写真や映像と自分を比べてストレスに負けてしまうかもしれない。フェイクかもしれない多くの情報に負けないためにも「自己肯定感を高める育児がとても大切だ」ということが、私からのメッセージです。

「食育」のように、接する情報も体や心にいいものを

山口:私は「情報的健康」というプロジェクトの一員をしていて、食育のように情報もバランスよく摂るべきだと考えています。フェイク情報もそうですが、自分が興味のある情報ばかり見ていると、視野が狭くなり、意見が極端になります。

——確かに食事は栄養バランスをおのずと考えるなど、不摂生な生活が続くと健康に悪いな、と思えますが、情報は意識されにくいですね。

山口:食事と違って、情報は体調にわかりやすい変化が出づらいですからね。ただ食育という言葉も徐々に広がっていったように、「情報的健康」も広まっていってほしいと思っています。

- POINTまとめ

-

- 自分は騙されない、と自信満々な人ほど騙されやすい

- これは人に言いたい!拡散したい!と思ったら検証行動を

- 人類総メディア時代には「自己肯定感の高さ」が重要

インタビュアー/ライター

インタビュアー/ライター

石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂