ゲーム中の子どもの姿勢が悪くって見ていられないわ!!ほら、ちゃんとなさい!

ゲーム中の姿勢の悪さは動物の本能なのじゃ!対策も含めくわしく解説するゾイ!

- 中村格子さんプロフィール

-

整形外科医、医学博士・スポーツドクター

Dr. KAKUKOスポーツクリニック院長

「健康であることは美しい」をモットーに長年の臨床経験から独自のエクササイズを提案。老若男女問わず安心して取り組めるエクササイズが特長。テレビ・雑誌などのメディアでも多数活動。『ゼロポジ座り』(講談社)など著書多数。『大人のラジオ体操』はシリーズ累計83万部を超えるロングベストセラー。

ゲームやスマホの使用は現代人にとって欠かせないものですが、首や肩にかかる負担が増え、「スマホ首」、医学的には「ストレートネック」と呼ばれる状態になることが多くなっています。特にゲームでは熱中しすぎて、同じ姿勢を長時間も続けがちなことから、発症リスクが高まります。今回は、スマホ首のくわしい原因と改善方法を整形外科医の中村格子さんに伺いました。

スマホ首(ストレートネック)の原因と症状

スマホ首というのはどのような状態で、どのような生活習慣からそうなってしまうのでしょうか。

スマホ首=ストレートネック。「悪い姿勢」も大きな要因に

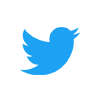

中村:スマホ首(医学的にはストレートネックといいます)は、本来横から見たときにS字カーブのある首から背中にかけての骨がまっすぐになってしまっている状態です。スマホ首になると首の後ろの筋肉に非常に負担がかかり、痛みなどの不調も出てきてしまいます。

——原因としてはやはり姿勢の悪さがあるのでしょうか?

中村:そうですね。特に気を付けたいのが「首の前屈」です。

スマホや携帯ゲーム機を使う際、頭だけかくんと体より前に落としたまま、長い時間下を向いて画面を見ている人が多いですが、首が前屈してしまっていますね。

——スマホを見るときは、どうしてもこうなってしまうんですよね……。

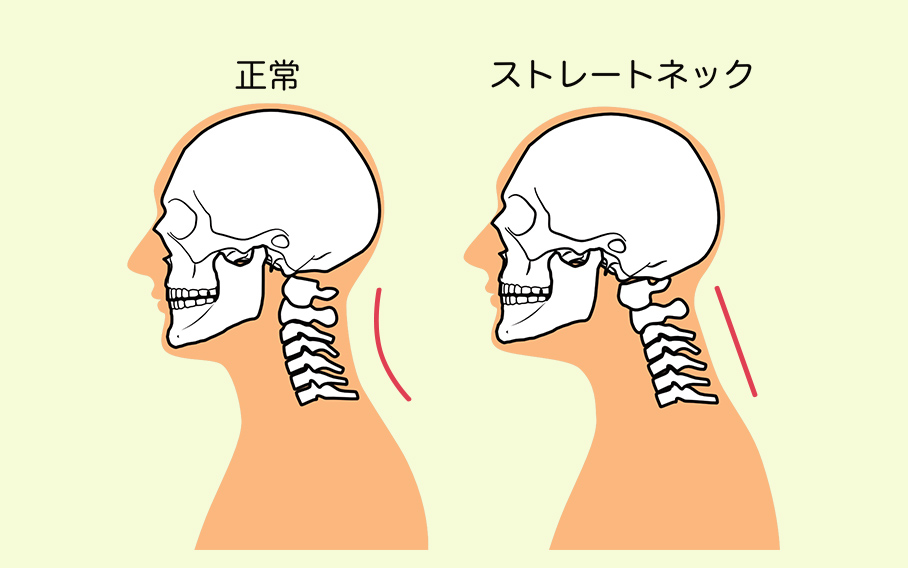

中村:より首への負担の少ないスマホの見方もあるんですよ。首の骨(頸椎)は7つの骨が連なって構成されていますが、その下側の骨だけ(⑤~⑦)を使って首を曲げようとすると、どうしても頭が体より前に行く前屈した姿勢になりがちです。

ですが、頸椎の上側の骨(①~③)を使って首を曲げるように意識すると、首の上に頭がきちんと乗ったまま下を向けます。(頸椎上側の骨を使えるようになるエクササイズは後述)、また、首は曲げなくても目線を変えて下を見ることもできますよね。

1度1ポンド。首が1度前に傾くと、ペットボトルのお茶一本分の負担が首にかかる!

中村:「1度1ポンド(約0.45キロ)」という言葉があるのですが、これは「首が1度前に傾くたびに、1ポンドの重さが、後頸部(首の後ろ側)にかかる」という意味です。

人間の頭は5~6キロあり、ボーリングの球と同じぐらいの重さです。体軸の上に頭がきちんと乗っていれば問題ないのですが、首が1度前に傾いてしまうと、後ろで「引っ張る力」が必要になり、首の後ろ側に負担がかかってしまうんですね。

さらに、スマホやゲームをしている時間は長時間ですからね。

スマホ首で精神不調も?首は神経の集積地!

——スマホ首により、どのような不調が起きるのでしょうか?

中村:肩こり、頭痛、めまいなどは年齢問わず子どもでも出てくると思います。あと目の不調ですね。視力が落ちていくほか、ドライアイなども起こりやすいです。

さらに、首の辺りは自律神経(交感神経と副交感神経)が集中しています。そのため、首の姿勢が悪いと自律神経の乱れも起こりやすくなるので、情緒が不安定になったり、鬱症状、ひどくなるとパニック障害なども起こりやすくなります。

——首の不調は、精神面にも影響を及ぼすのですね。

中村:そしてこのような心身の不調があると、仕事や勉強のパフォーマンスが下がってしまいますよね。子どもに限らず大人も同じです。ですので、スマホやゲームをする際は1時間おきくらいには休憩を取り、姿勢を正したり、ストレッチをすることが大切ですね。

ゲーム中に姿勢が悪くなってしまうのは人間の本能

——特にゲームに熱中すると、首が前のめりになるというか、良くないとお話のあった「首の前屈姿勢」になってしまいがちなんですよね。

中村:残念ながら熱中時の首の前屈を直すのは難しいんですね。というのも、ゲームは「戦う」ものが多いですよね。人間には「格闘姿勢」というものがあります。格闘する時は内臓を守りたいですし、力も入れたいので、肩が前に入っていきます。

——レスリングや柔道の選手の構えのようですね。

中村:はい。格闘系の競技の構えはこうなりがちですし、ゲーム中の姿勢もこちらに似ていますよね。戦う以上、人間も動物ですから、こうなってしまうのです。これはもう本能で、仕方がないことですので、「休憩を適宜取って姿勢をリセットする」というのが現実的な対策かと思います。

「本能がそうさせている」ことをどうにかするのは難しい、別の方法で対処を

中村:また姿勢以外にも、ゲーム中は興奮した状態が続くので、交感神経が優位になります。特に深夜にゲームをすると目がぎらついてしまい眠りにくくなってしまうこともあります。眠れなければ、さらなる体の不調が出てきてしまいますよね。

——「ゲーム中は姿勢が悪くなりがち」「ゲーム中に興奮する(=目が冴える)」ことは本能でそれをどうにかするのが難しい以上、「休憩中はいい姿勢をとる」「夜中にはゲームをしない」などで対処していくのが現実的ですね。

いい姿勢とは、どのような姿勢なのか?

子どもがスマホやゲームをだらけて使っている姿を見るとつい「いい姿勢にしなさい!」と言いたくなるものですが、そもそも「いい姿勢」とは、どのような姿勢なのでしょうか?

いい姿勢=たくさん空気が吸える姿勢。いい姿勢と深呼吸をセットで考える

中村:「いい姿勢」について誤解されている方も多いのですが、いい姿勢とは、一番楽に呼吸できる、息が深く吸える姿勢のことです。

——いわゆる「いい姿勢」で連想されがちな「ビシッと背筋を伸ばした姿勢」は案外息が入っていきにくいですね。またスマホ首の原因となる、首が前屈して頭が落ちた姿勢も息が吸いにくいです。

中村:そうですよね。お子さん自身に呼吸をさせてみて、一番空気の入る姿勢を自覚してもらうのがいいと思います。「頭をもうちょっと後ろに」などと伝えるよりも、本人が実感しやすいですから。

また、一番空気の入るところがいい姿勢であることをお子さんに伝えると、お子さんが深呼吸してくれるようにもなります。ゲームをしていると、緊張、興奮した状態が続きますが、こうなると呼吸も浅くなってますから、深呼吸で自律神経を整えてあげるという意味でもいいと思います。

——「いい姿勢と深呼吸」は1セットにして、ゲームやスマホの休憩時間に習慣づけたいですね。

パソコン利用時のいい姿勢とは

中村:次に実際にどのような姿勢でゲームやスマホをすればいいか考えてみましょう。まずパソコンを利用する場合についてです。

椅子の適切な高さは、自分の腕をストンと、肩の力を抜いて落とし、肘を90度より少し鋭角に曲げた時に、手のひらや前腕(ひじから先)が自然に机の上に乗るくらいです。

その状態で、モニターの1番上のラインが、自分の目線と同じか、少し下ぐらいがちょうどいいと思います。あまり上にモニターがあると、「見上げる姿勢」になりますので首や肩が凝ってしまいます。

リビングのテレビにゲーム画面を映す場合は見上げる角度にしない

——リビングのテレビにゲーム画面を映して、床に座ってゲームをするケースも多いと思いますが、そうなると、特にテレビが大型の場合、ちょっとテレビを見上げる感じになってしまいますよね。

中村:そうですね。そのような場合はお子さん用のお風呂の椅子のようなもの使って、見上げる視線になりすぎないよう、目線を上げてあげるといいでしょう。

スマホや携帯ゲーム機を見るときのいい姿勢とは

中村:次にスマホや携帯ゲーム機を見る時のいい姿勢ですが、スマホを体に近づけすぎないことがポイントです。

——スマホが体に近づくほど、「首を前屈」してスマホを見てしまいますね。

中村:はい。これは悪い姿勢です。いい姿勢でスマホを見る場合、きちんと椅子に座っている状態で、①「目の位置」②「太ももと膝の間の真ん中の位置」③「膝」で三角形を作り、その三角形の中でスマホを見るようにしましょう。

子どものスマホ姿勢がだらしないのには理由あり!

中村:お子さんは体幹が弱いので、ソファーなどに寄りかかってスマホを見ていることも多いんですよね。先ほどお話した「三角形の話」は、「きちんと椅子に座った状態」を前提とした話になります。

——子どもがスマホやゲームをしているときの姿勢はずいぶんだらだらしてるな、と思うこともあるのですが、体幹の弱さもあったのですね。

中村:はい。スマホも子どもの体重を考えれば結構重たいものを持っているんですよね。ですので、寝っ転がって持とうとなってしまうんです。

ベースは「椅子に座った姿勢でパソコンやスマホをする」

——寝っ転がってスマホやゲームをするのは、姿勢の観点からはどうでしょうか。

中村:決して良くはないです。ソファーで寝っ転がる以外にも、スフィンクスのように、うつぶせになって上体だけを起こしてスマホをしているケースもよく見ますね。そして、そういった姿勢を長時間していると疲れてくるので、今度は仰向けになったり、横向きになったりと姿勢を変えてスマホを続けているケースを見かけます。

ですが、きちんとした姿勢で見続けられないくらい疲れているのなら、1回休憩したほうがいいです。

——そうなると良い姿勢のベースは「(正しく)椅子に座った姿勢」と考えて良いでしょうか?

中村:そうですね。「スマホやゲームをやってもいいけど、椅子に座ってやりなさい、寝っ転がってやってはいけません」というのもいいかもしれません。

寝っ転がってスマホを見たくなる気持ちもわかるんですけどね。その場合も、「寝っ転がってスマホやゲームをするなら、長時間はやらないように」とは伝えたいですね。

毎日の習慣に!気分スッキリ&首の使い方が分かるようになるストレッチ

スマホやゲームで日々酷使している首をリラックスさせるストレッチを教えてもらいました。ぜひ親子で習慣にしていきましょう。

ストレッチ①スマホ、ゲーム休憩時に胸を開くストレッチで深呼吸

中村:スマホをやるときはどうしても縮こまった姿勢になりがちですから、胸を開くことと深呼吸が同時にできるストレッチを紹介します。

(1)手を頭の後ろに持っていきます

(2)このままさらに息を吸いながら肘を後ろに広げていき、胸を開きます。吐きながら肘をもとの位置に戻し、を3回くらい繰り返します。

——先ほど、「いい姿勢は深く息を吸える姿勢」とお話がありましたが、ここで胸を開く姿勢は深く息を吸えますね。

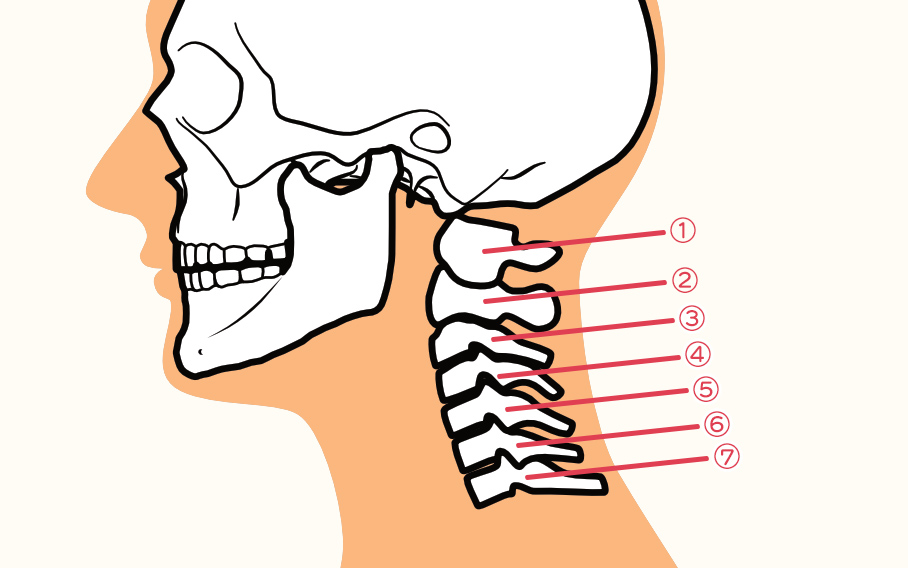

中村:続いて、頭の後ろで手を組みましょう。この状態で、手は頭を押す、頭は手を押す、と押し合いをします。この時呼吸は止めず、1,2,3で吐きながら押し合い、4,5で緩めます。こちらも3回くらい繰り返したあと、脱力して肩や首をぶらぶらと回しましょう。

ストレッチ② 頭を串刺しにするイメージで頸椎の上の骨を意識!

中村:次に首の骨(頸椎)の上側を動かすようになれるストレッチを紹介します。首の上側の骨を使えるようになれば、「首の前傾」を防げるようになります。

両耳に人差し指を入れてください。この人差し指で、「頭を串刺しにしている」イメージです。串刺しになっている位置は変えないまま頭を上下に動かしましょう。

これはネックロールという運動です。首の骨(頚椎)の上の方を使う意識が鍛えられます。

——頸椎の上側の骨は鼻のあたりの高さで、ここからもう「首」なのですね。普段、頸椎の下の方ばかりを使って首を曲げていたのを実感できます。

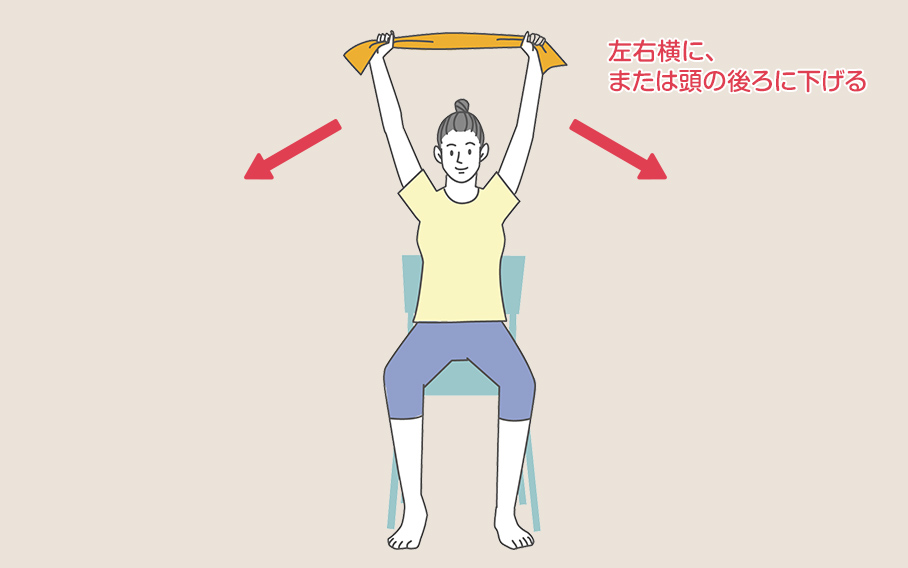

タオルを使ったストレッチで、背中も首も気持ちよく

中村:タオルを使ったストレッチも気持ちいいですよ。体用のタオルを肩幅より少し広いくらいに広げて持ってもらい、このまま左右横に、また頭の後ろに下げましょう。

——部屋にタオルを置いておき、休憩時間に行いたいですね。

ゲーム中の熱中という本能には対抗できないので、休憩時のストレッチという約束を

——ゲーム中の姿勢はどうしても前傾になりがちな中で、どうやってゲーム、スマホ中の姿勢と親子の約束を結びつけるとよいでしょうか。

中村:首が痛いと親子で病院に来たお子さんに、「ゲームの時間が長いかもね」なんて私がうっかり口滑らせると、親御さんが「だから言ったでしょ!もうゲームは取り上げ!」とか、親子でバトルが勃発することがあるんです。

ただゲームをやることが「悪」ではないんですよね。また、熱中している最中にどうしても前傾しがちになってしまうところは本能としてあります。

それを理解したうえで、ゲーム中は適度に休憩をとり、そこではいい姿勢にしたり、先ほど紹介したストレッチをするとか、そういったことを習慣化していければ、親子のヘルスリテラシーと言いますか、健康に対する意識を高める教育になるのではと思います。

- POINTまとめ

-

- 「首の前屈」がスマホ首の原因!ゲーム中は本能で前屈しがち

- 基本は椅子に座ってゲームやスマホ。寝っ転がって見るのはほどほどに

- スマホやゲームの際は休憩をこまめに取って、深呼吸とストレッチ

インタビュアー/ライター

インタビュアー/ライター

石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂