クリスマス、お年玉……、親にとっては、出費の多いつらいシーズンだわ!

この時期は、お金について親子で考える絶好のチャンスじゃゾイ!

- 八木 陽子さん

-

株式会社イー・カンパニー代表取締役 キッズ・マネー・ステーション代表 ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント。2005年からお金教育・キャリア教育を普及する「キッズ・マネー・ステーション」を主宰し、所属する全国の講師たちと共に、小・中・高等学校にて授業や講演をしている。監修した書籍は「10歳から知っておきたいお金の心得」「マンガでカンタン!お金と経済の基本は7日間でわかります。」など多数。

クリスマスにお正月…。子どもにとっては夢のようなシーズンですが、親御さんにとっては出費がかさむ、少し頭の痛い季節かもしれません。そんな中、クリスマスプレゼントのリクエストや、お年玉の使い道として増えているのが「ゲームへの課金」です。「形に残らないゲームデータにお金を払うなんて…」と戸惑う親御さんも多いはず。しかし、この季節こそが、親子でお金について深く考え、価値観を共有する絶好の「お金教育」のチャンスなのです。今回は、全国の小中学校を中心に、お金の授業を実施しているキッズ・マネー・ステーションの八木陽子さんに、クリスマス、お年玉に向けた親の心構えを伺います。クリスマスプレゼントやお年玉にお悩みの親御さんはぜひ参考にしてみてください。

「ゲーム課金」のプレゼントに親が抵抗を感じる本当の理由とは?

「クリスマスプレゼント、何がいい?」と聞いた時、子どもから「ゲームの課金カード5,000円分!」と言われて、複雑な気持ちになった親御さんもいるのではないでしょうか。なぜ、私たちは子どもの「課金リクエスト」にこれほど抵抗を感じてしまうのでしょうか。

「課金のプレゼント」に抵抗を感じてしまう理由は2つ

八木:「クリスマスプレゼントは課金」に、プレゼントを渡す側が抵抗を感じるのもよくわかります。本来、プレゼントは値札がついていなく、金額の大小は関係ありません。しかし、課金だと「〇〇円」と金額が露骨に目に入ってしまいます。「夢を贈る」はずのイベントで、現実的な数字を突き付けられることに、拒否感を覚えてしまうのでしょう。

また、課金のプレゼントは形に残らないというのも、抵抗を覚える部分なのかもしれません。おもちゃや本などは、部屋に置かれ、子どもが遊んでいる姿を直接見ることができます。「家族で旅行に行く」というのも形には残りませんが、「家族全員の思い出」が残ります。ですがゲームの課金は、デジタルの世界にしか存在せず、しかも渡された子どもの中でだけ消費されてしまいます。そのため、親御さんから見ると「手元には何も残っていない」という虚無感につながりやすいのです。

クリスマスは「もらう」だけじゃない!「あげる」経験が金銭感覚を育てる

八木:そもそもですが、クリスマスは子どもがプレゼントを「もらう」ばかりでなく、家族がお互いにプレゼントを贈り合うようにしてもいいと思います。

あるお子さんが、クリスマスが近づき、「おじいちゃんとおばあちゃんにはゲームソフトを買ってもらう、親にはコントローラーを、サンタさんには課金カードを」とリスト化していたというお話を伺ったことがあるのですが、もらうことで頭がいっぱいになってしまっているんですよね。

ですが、もらうばかりでなく、子ども自身が家族にプレゼントをすれば、物の値段を知るきっかけになりますし、限られたお小遣いの中で何が買えるか、真剣に考えるようになります。さらにプレゼントを渡した相手の喜ぶ顔を見て、「あげる喜び」を知ることができます。この「あげる喜び」を知ることは、将来、社会でお金を循環させる感覚を養う第一歩になります。

クリスマス→お年玉の子どもバブル!もらいっぱなしの弊害とは?

——子ども達にとってはクリスマスから10日も経たずに、今度はお年玉がやって来ますね。

八木:年末年始、子どもだけがバブル状態ですね。この時期に親戚中からたくさんのプレゼントをもらうお子さんがいて、冬休みが明ける頃になっても、まだ開封していないプレゼントが部屋にあったというお話も伺いました。

——たくさんもらいすぎて、「もらう喜び」も感じにくくなっているようにも思えます。

八木:はい。無制限にお金や物を与えられる環境は、「もらう喜び」を麻痺させてしまいます。「もらって当たり前」という感覚が定着すると、感謝の気持ちが薄れ、物の価値を軽く見るようになってしまう懸念があります。それが子どもの幸せにとって本当にいいことなのか、考えてみるのもお金の教育だと思います。

ゲーム課金は絶対NG!のご家庭はどう説明すべき?

各家庭の方針で「ゲームそのものが禁止」、あるいは「ゲームはいいけど、課金は絶対NG」というケースもあるかと思います。しかし、ただ「ダメ!」と頭ごなしに否定するだけでは、子どもは納得しません。この場合、親御さんは子どもにどのように説明すればいいのでしょうか。

ゲームの課金や、ゲームそのものを禁止する家庭が気を付けるポイント

八木:我が家も夫が厳しく、息子はゲーム課金というより、ゲームそのものを禁止していて、解禁したのは高校に入ってからだったんです。

かなり厳しかったため、その分、以下の3点は家庭で意識していました。課金NGにしている場合にも参考になるのではないかと思います。

① ゲームの代わりを用意する

我が家はゲームの代わりに、本であれば漫画も含めて好きなだけ買ってあげるようにしていました。本、漫画のジャンルも、有害・暴力的と思われるもの以外は、特に制限していませんでした。「ゲームはダメだけど、あなたの楽しみや知識のための出費は惜しまないよ」と子どもに示すことで、子どもの知的好奇心を満たす「逃げ道」を用意したいですね。

② 「売る側」がどう思っているか、という目線を伝える

子どもは「買う側」としての消費者の目線しか持ち合わせていないので、「モノを売る側は何を考えているのか」という目線や、ビジネスの仕組みも伝えるようにしていました。これは重要なお金の教育です。「ゲームは大人でもつい課金してしまう仕組みになっているから、子どものうちはまだ課金はさせられない」、と伝えてもいいですね。

③ 将棋などの「伝統的なゲーム」で本質を楽しむ

息子にテレビ、スマホなどのデジタルゲームを解禁できなかった時期には、我が家では将棋をやらせていました。結果的には、アマチュア段位を取ることができました。将棋などの伝統的なゲームは、課金による「強さの購入」ではなく、純粋な戦略性と思考力が試されます。将棋を通じ「ゲームとは本来、工夫して攻略するもの」という本質を子ども自身が理解してくれれば、デジタルゲームを解禁した時にも、安易な課金に頼らずゲームを見極める目が養われると思ったんです。

とにかく「丁寧に説明すること」が大切

——全てにおいて、親は「子どもにきちんと、何度も説明すること」が基本であり、最重要ポイントですね。

八木:はい。1回で分からなくても、何度も理屈を話せば、子どもは「親には親の考えがあるんだな」と受け止めてくれます。小中学生くらいなら、まだ素直ですしね。

——はじめから「子どもだから分からないだろう」と説明を省くのではなく、惜しまずに話をしていくということが大切なのですね。

八木:そうですね。逆に説明なしに禁止すると、子ども自身が納得できないですから、親に隠れてゲームやスマホを使うようになり、後々高額課金などの大きなトラブルにもつながりかねません。子どもの気持ちを受け止めた上で、親御さんの考えを話す方が、ゆくゆくは良いと思います。

ご家庭の方針で子どもにゲームをさせない場合、子どもが友達から「一緒にゲームができないなら遊ばない」と言われることがあるなど、様々なことが子どもたちの間で起こってくると思います。そのときに、子どもなりに自分の家の方針と友達の家の方針が違うからしょうがない、ということがうっすらでも分かると納得感がありますよね。やはり、十分な説明をせず「頭ごなしに否定」することは良くないと思います。

どうする!お年玉問題~「親に取られた」と言わせないために~

次に、お年玉をお金の教育の機会にするためのポイントについて伺いました。

「お年玉のシステム」を可視化して伝える

八木:お年玉の話になると、「お年玉を親に取られた!」と根に持っているお子さんは少なくないですね。一方、親御さん側では「一方的に奪っているのではなく、子どもの将来のために貯金している」という正当な理由がある場合が多くあります。これも、親御さん側の説明が十分でないために、親子間でギャップが生じているのかなと思います。

子どもは「自分がもらったお金だ!」と主張しますが、親の視点は違います。親が別の親戚の子どもにお年玉をあげているからこそ、自分の子どもに返ってきているという「持ち出し(交換)」の側面がありますよね。

——「親側の支出があってこそのお年玉」という構図に、当の子どもは気づいていないですよね。

八木:はい。子どもは「自分がもらったお年玉」という意識が強いため、ここも十分な説明が必要だと思います。

また、お年玉は金額が大きいですから、子どもに全額渡さないことも当然あると思います。ですが、全額渡さない場合も、「没収」ではなく「将来のための管理」であることをしっかり伝えることが大切です。例えば、「塾や大学に行くための費用として、貯めておくね。」や「海外留学したいとなるかもしれないから、大切に保管しておくよ。」と、このように使い道を明確に伝えることで、子どもの不信感は「安心感」に変わります。

そして、子どもの年齢が上がるにつれ、当然欲しいものも増えてきます。1,000円で大喜びしていた小学生の時のルールを中学生になっても続けていたら、当然子どもは納得しませんよね。金額や渡し方など、子どもの成長に応じた軌道修正も大切です。

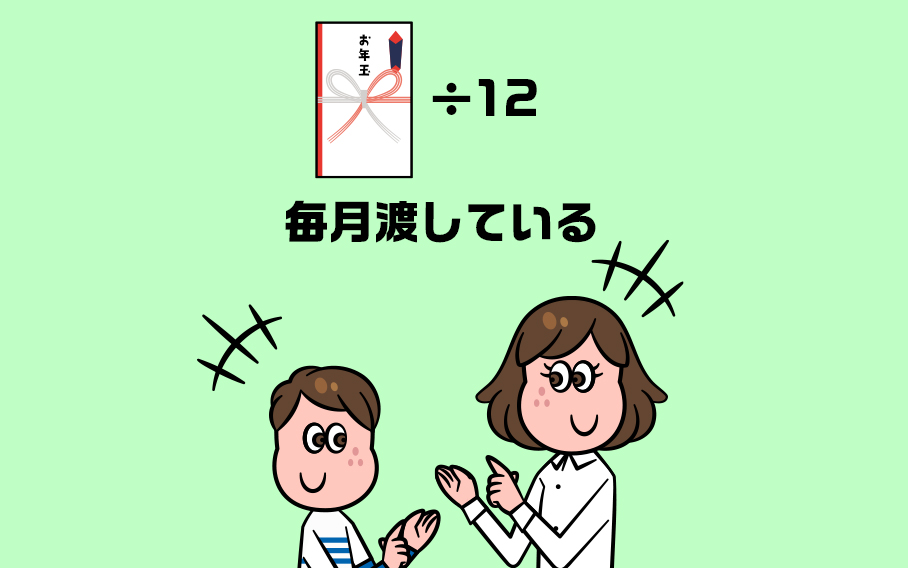

マネしたい!「お年玉の渡し方」アイディア

八木:もらったお年玉をどう渡すかは、ご家庭それぞれです。なかには、お年玉をお小遣いの原資として、お年玉の総額を12で割り、毎月渡しているというご家庭もあります。これも計画性を養ういい方法ですね。

ほかには、お小遣いの足しとして子ども自身がもらうお年玉と、親に管理してもらうお年玉の配分を子ども自身に決めさせているケースがありました。子どもが自分で決めたことなので責任感が生まれますよね。

どちらの場合も、親子でよい信頼関係が構築されていたご家庭だったのでしょうね。

——どちらのケースも、お子さんがお金の価値と大切さを学び、日々生活している様子が伝わってきて、頼もしいですね。これもお金教育の成功事例ではないでしょうか。

親子でお金の管理を「ゆるく」始めてみよう!

——お金について子どもに「きちんと説明する」大切さを痛感しますが、一方で「きちんと説明する」ことに難しさやプレッシャーを感じる親御さんも多いと思います。

八木:親御さん自身も家計簿で挫折したことがあるとか、お金の管理において自信がないというところもあるのかもしれません。子ども向けのセミナーでお金の管理について話をすると、後ろで見ていた親御さんから「自分も家計管理をがんばろうと思いました」とお声をいただくことも多いです。

——親自身がきちんとできていないことを、子どもに言えないという感覚はよくわかります。

八木:ですので、親子それぞれでお金の管理を始めるのをお勧めします。ポイントは「ゆるくて大丈夫」ということです。真面目な人ほど、「1円単位で合わせなきゃ」「毎日記帳しなきゃ」と完璧に管理することを目指そうとしてしまいがちなんですよね。

——私も、お小遣い帳も家計簿も挫折経験があるのですが、後ろの残された真っ白なページを見ると自己嫌悪してしまうんですよね。

八木:ゆるく「年間●万円は貯金に回す!」と大きな目標だけ決め、細かい出費には目をつぶるといいですよ。家計簿やお小遣い帳で「厳密にお金を管理しましょう」ではなく、「自分が続けられるお金の管理方法を見つけましょう」が大切です。また、家計簿もお小遣い帳も、今はたくさん便利なアプリがあるので、使いやすいアプリがないか試してみてもいいでしょう。親が「お金の管理って、こうやって工夫すれば案外楽しいよ」という背中を見せることが、お金教育の教科書になります。

親子で一緒にお金の管理をゆるく続けていき、その上で、「お金のことで困ったことがあったらいつでも相談してね」と約束を結んでおけるといいですね。そうして信頼関係を築くことが、お子さんの将来を守る一番のお守りになります。

- POINTまとめ

-

- 「もらう喜び」だけでなく、子どもに「あげる喜び」も教えたい

- 「お年玉、親に取られた問題」は親の説明不足かも

- 親子で「ゆるく」お金の管理を始めよう。家計簿、お小遣い帳なしでも大丈夫!

インタビュアー/ライター

インタビュアー/ライター

石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂