スマホやゲームの約束があったとしても、ペナルティがないと守ってくれないんじゃないのかな?

ほかの家庭の約束やペナルティについて調べてみたゾイ!

- もくじ

近年、スマートフォンや家庭用ゲーム機の普及により、子どもたちの遊び方は大きく変化しました。それに伴い、保護者の間では「ゲーム時間」や「利用内容」に関するルール作りが大きな課題となっています。特に、まだ自己管理が難しい小学生のお子さんを持つご家庭では、ルールを破ってこっそりゲームをしたり、夜遅くまで遊んでしまったり…といった問題に直面することも少なくありません。

今回は、そんな「小学生とゲームの約束」に焦点を当て、保護者向けのアンケート結果をもとに、ペナルティの現状と、子どもが納得してルールを守れるようになるための効果的な決め方について、詳しく解説していきます。

ゲームの約束、どのくらいの家庭がペナルティを決めている?

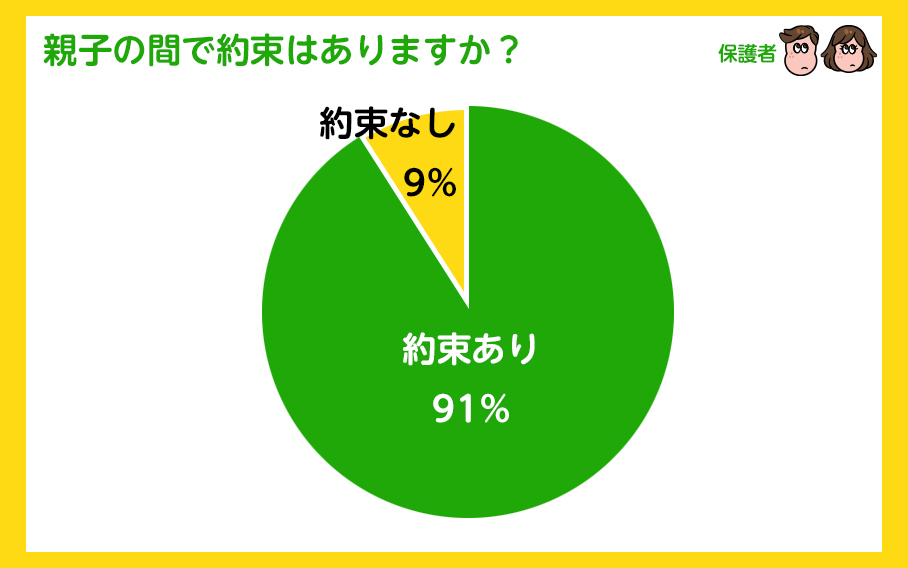

まず、ゲームの利用に関して、そもそも約束(ルール)やペナルティを設けているご家庭がどのくらいあるのかを見ていきましょう。

この記事で紹介するデータは、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が2020年に、小学校4年生から中学校3年生のお子さんを持つ保護者を対象に実施したアンケート結果に基づいています。

ペナルティの前に、そもそも約束(ルール)を設定している?

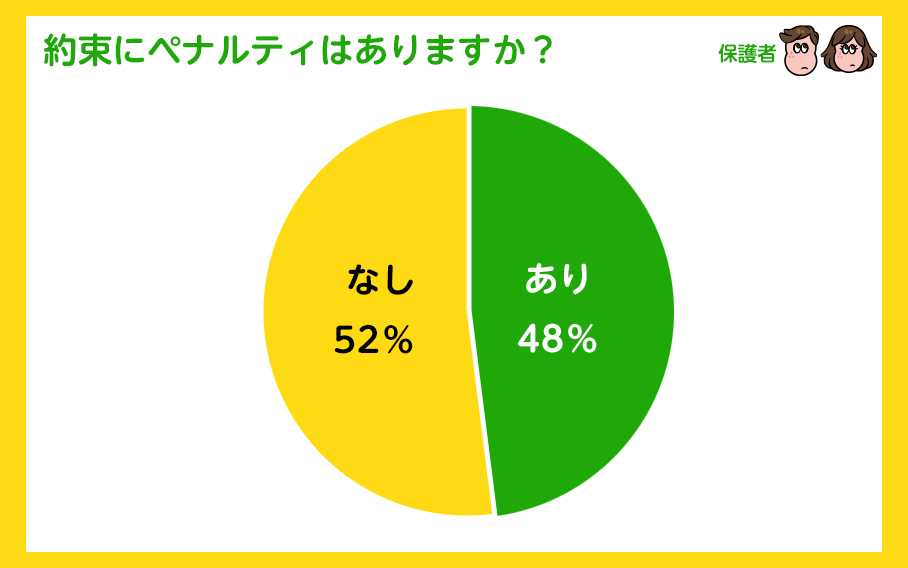

約束(ルール)を破ったときのペナルティを設定している?

この結果は、「約束はするけれど、ペナルティまでは設定していない」というご家庭が少なくないことを示しています。また、このアンケートは小学校4年生から中学校3年生のお子さんを持つ保護者に聞いていますが、「年齢が上がるほどペナルティを設けている割合が増える(減る)」といった傾向は見られませんでした。

実際どのくらいの家庭が約束を破った時にペナルティを行っている?

一方で、「設定したものの、ペナルティを行わなかった」と回答した保護者はわずか6%と、非常に少ないことがわかります 。このことから、ペナルティを設定しているご家庭の9割以上が、決めたことをきちんと運用していることが明らかになりました 。

ペナルティを行わない事で発生するデメリット

なぜなら、決めたルールが形骸化し、約束が機能してない「名ばかり約束、名ばかりペナルティ」になってしまうと、子どもが「約束なんて別に守らなくてもいいものなのだ」と、誤った学習をしてしまう可能性があるからです。せっかく親子で決めたルールが無駄にならないよう、親は一貫した態度で接することが非常に大切です。

兵庫県立大学環境人間学部教授 竹内和雄さんインタビューはこちら

どんなペナルティを小学生の子どもに行っている?

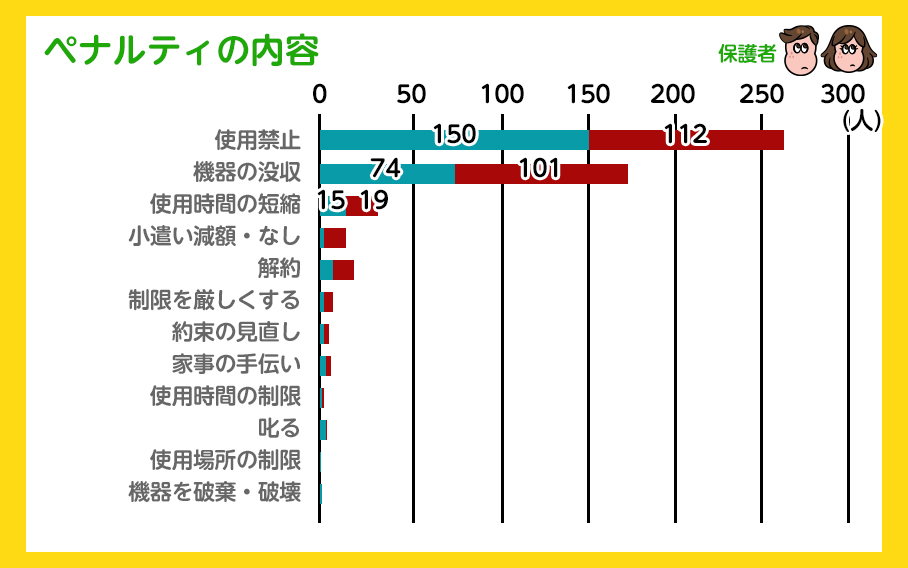

次に、具体的にどのようなペナルティが行われているのか、アンケート結果から見ていきましょう。

ペナルティ内容の主流は「使用禁止」「機器の没収」

このほかにも、「使用時間の短縮」、「おこづかい減額・なし」、「制限(約束)を厳しくする」、「家事の手伝い」といった回答も少数ながら見られました。

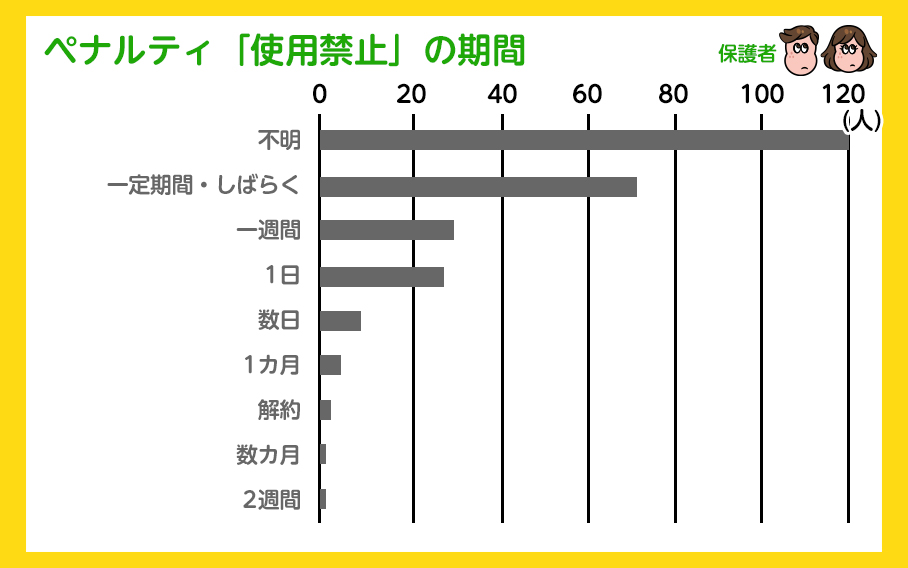

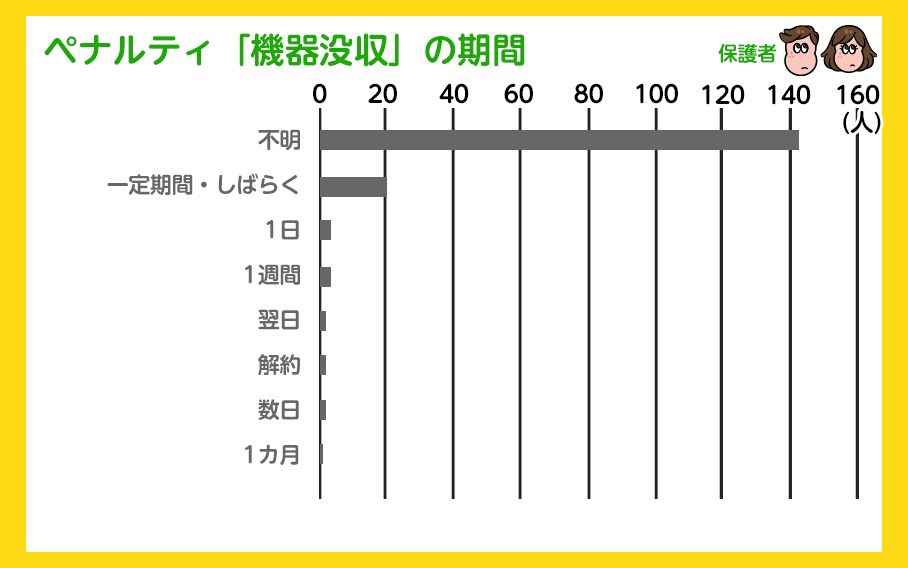

ペナルティの期間は「決めない」が多い?

グラフを見ると、「不明」や「一定期間・しばらく」といった、期間をはっきり決めていないケースが大多数を占めていることがわかります。これは、「状況や子どもの様子をしっかり見てから、改めてゲーム機を渡すかどうか判断したい」という、保護者の慎重な気持ちの表れだと推測されます。

効果的なペナルティはどうやって決めたらいいの?

ここまで、ペナルティの有無、具体的な内容、期間について見てきましたが、どの家庭にも当てはまるような「正解」はありません。お子さんの性格、年齢、利用状況などによって、最適なルールは異なります。それでも、すべてのご家庭に「共通してお勧めしたいこと」があります。

それは、「親が一方的に決めるのではなく、親子で話し合って約束やペナルティを決めること」です。

親が一方的に決めるのではなく親子で話し合って決める事が重要

兵庫県立大学環境人間学部教授 竹内和雄さんインタビューはこちら

親側も、小学生の子どもたちは「しつけ」から「教育」へ変わっていく時期であることを理解した上で、約束や、それに伴うペナルティの決め方も、親からの一方的なものではなく、親子間の「話し合い」で決めることが大切です。

なぜなら、親が一方的に決めた約束は、子どもの利用実態に即していない可能性があり、そのような理想論的な約束だと、子ども側も「いかにバレずに約束を破るか」といったことにエネルギーを注ぐことになりかねないからです。これでは、せっかくの約束も機能しているとはとても言えませんよね。

親子で話し合うための具体的なアドバイス

約束(ルール)を作る上で、親子で話し合うことは大切だとわかっていても、「どうやって話し合えばいいの?」「何から決めればいいの?」と悩む保護者の方もいるでしょう。ここでは、具体的な話し合いの進め方と、ぜひゲームやスマホの約束を作る際に使ってほしい『お約束メイカー』の活用方法をご紹介します。

| ① | 子どもの意見を尊重する まずは、「ゲームは楽しい」という子どもの気持ちに寄り添い、なぜゲームをしたいのか、どのくらい遊びたいのか、その気持ちをじっくり聞くことから始めましょう。 |

| ② | 具体的に決める 「長時間遊ばない」「夜更かししない」といった抽象的なルールではなく、「ゲームは1日60分まで」「平日は午後8時まで」など、具体的な数字や時間を決めることが重要です。 |

| ③ | ペナルティの内容も一緒に決める ルールを破った場合にどうするのか、ペナルティの内容も親子で一緒に決めましょう。たとえば、「約束の時間を過ぎたら、次の日はゲーム禁止」など、子どもが納得できる内容にすることがポイントです。 |

| ④ | 『お約束メイカー』を活用する とはいえ、親子で話し合うのが大変だと感じる方もいるかもしれません。そんな時は、ガンホーが提供するシミュレーション型Webサービス『お約束メイカー』を活用してみるのも一つの手です。ゲーム感覚で、課金や長時間利用、マナー、知らない人との接触といった危険性を学びながら、各家庭に合ったルールを設定することができます。作った約束は印刷できるので、いつでも確認できるのも便利です。 |

- POINTまとめ

-

- 子どものゲーム利用に約束がある家庭は約9割。ペナルティがある家庭は約5割

- ペナルティは「没収」「使用禁止」といった「使わせない系」が多く、ペナルティ期間は決めない家庭が多い

- 効果的な約束とペナルティには、親からの一方的なものではなく、親子で話し合うことが重要

インタビュアー/ライター

インタビュアー/ライター

石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂